Además de ser el primer precepto divino, este mandamiento de alguna manera los incluye a todos: cualquier transgresión a la ley de Dios viene precedida por la carencia de amor a El.

El mandato de amar a Dios sobre todas las cosas conlleva la necesidad de vivir las virtudes de la fe, la esperanza, la caridad y la virtud de la religión:

- la fe, porque para amar a Dios antes hay que creer en El;

- la esperanza, porque el amor exige la confianza en sus bondades;

- la caridad, por ser el objeto propio del mandamiento;

- la religión, en cuanto que es la virtud que regula las relaciones del hombre con Dios.

Los pecados contra las cuatro virtudes antes mencionadas constituyen el ámbito de prohibiciones del primer mandamiento.

- La especie moral ínfima de los pecados contra este precepto se trata al estudiar cada virtud.

LA FE

DEFINICION Y NATURALEZA DE LA FE

La fe es la virtud sobrenatural por la que creemos ser verdadero todo lo que Dios ha revelado.

Puesto que las realidades sobrenaturales exceden la capacidad natural de la mente humana, es preciso que Dios infunda en la inteligencia una gracia particular para que el hombre sea capaz de asentir a su mensaje: esa gracia es la virtud de la fe.

El modo habitual por el que se produce la primera infusión de la virtud sobrenatural de la fe es el bautismo.

La fe es requisito fundamental para alcanzar la salvación: el que creyere y fuere bautizado se salvará, y el que no creyere se condenará (Mc. 16, 16; cfr. también Jn. 3, 18; Dz. 799 y 1793; CIC, c. 748 & 1).

No es difícil advertir la necesidad absoluta de la fe para alcanzar la vida eterna: resulta imposible una unión íntima con Dios eso es la vida eterna si no se da antes por la fe un primer contacto, una unión inicial.

La fe es un conocimiento intelectual de las verdades reveladas por Dios pero que, sin embargo, se ha de plasmar después en actos concretos que la manifiesten: se ha de hacer vida.

Así como el que carece de fe no se salva, tampoco se salva el que, teniendo fe, no la manifiesta con obras: “como el cuerpo sin el espíritu es muerto, así también es muerta la fe sin obras” (Sant. 2, 26).

DEBERES QUE IMPONE LA FE

La virtud de la fe que Dios nos ha dado, impone al hombre fundamentalmente tres deberes: el deber de conocerla, el de confesarla y el de preservarla de cualquier peligro.

A. El deber de conocer la fe

Todos los hombres, de acuerdo con cada uno a su propio estado y condición, han de esforzarse por conocer las principales verdades de la fe.

El apóstol San Juan nos dice expresamente “que es voluntad de Dios que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo” (I Jn. 2, 23); y la Iglesia declara ese deber gravísimo (cfr. CIC, cc. 773, 774 & 2, Catecismo, n. 2087).

Las verdades de la fe que a todo cristiano es necesario conocer, son:

1) los dogmas fundamentales, contenidos en el Credo;

2) lo que es necesario practicar para salvarse: los Mandamientos de Dios y de la Iglesia;

3) lo que el hombre debe pedir a Dios: el Padrenuestro;

4) los medios necesarios para recibir la gracia: los Sacramentos.

Como es lógico, las personas con formación intelectual tienen mayor obligación de conocer la fe que los más ignorantes; y los padres o patrones tienen el deber de enseñarla a sus hijos o empleados (cfr. 10.3.2 y 10.4.2).

B. El deber de confesar la fe

La virtud de la fe impone el deber de confesarla, y esto de una triple manera:

1) manifestándola con palabras o gestos;

2) a través de las obras de la vida cristiana;

3) por la práctica del apostolado.

1) La manifestación con palabras de la fe se da, por ejemplo, cuando recitamos el Credo, pues ahí estamos haciendo una confesión explícita de nuestra fe en las verdades fundamentales que Dios nos ha revelado.

Al asistir a la Santa Misa, manifestamos la fe cuando nos persignamos, nos arrodillamos en la consagración, etc.; todos esos actos están impulsados por la fe: sin ella resultarían incomprensibles y ridículos.

2) Pero la confesión de nuestra fe ha de manifestarse también en las obras, en una vida cada vez más reciamente cristiana: ha de haber una coherencia entre la doctrina -lo que creemos- y la vida -lo que hacemos.

La experiencia nos muestra que muchos hombres, por no practicar las obras que la fe prescribe, terminan por perderla, o al menos vivir como si no la tuvieran, cumpliéndose así aquellas palabras de la Sagrada Escritura: la fe sin obras es muerta (Sant. 2, 20).

En determinadas circunstancias puede ser lícito ocultar o disimular la fe, con tal de que eso no equivalga a una negación; p. ej., un sacerdote podría viajar disfrazado en época de persecución.

Sin embargo, lo ordinario ser la manifestación de nuestra fe en nuestra vida diaria, cotidiana, en nuestras palabras; y si llega a ser necesario, la confesión clara y explícita, aun a costa de la propia vida. Nunca es lícito negar la fe.

3) Ser consciente del gran don recibido de la fe que lleva a querer que otros participen de él también plenamente, y esta acción propagadora se conoce como apostolado, catequesis o evangelización (ver 7.3.3).

C. El deber de preservar la fe

Siendo la fe un don tan grande, es obligatorio evitar todo lo que pueda ponerla en peligro, por ejemplo, ciertas lecturas o amistades, práctica de otras religiones, descuido del conocimiento de su verdad, etc. Y, al mismo tiempo, defenderla por medio del estudio y la formación, pidiendo consejo, etc.

El deber de preservarla lleva a fortalecerla: la fe puede y debe crecer en nosotros hasta llegar a ser intensísima, como la que tuvieron los santos que vivían de ella: el justo vive de la fe (Rom. 1, 17).

Nada más útil e importante para la vida cristiana que el ejercicio diario e intenso de nuestra fe, hasta que lleguemos a poseerla de tal modo viva y ardiente que sea el principio de todos nuestros actos y nos haga comenzar en la tierra, de alguna manera, la vida eterna que nos espera en el cielo. Los cristianos no deberíamos tomar ninguna decisión, si no es movidos e impulsados por la fe.

Por otra parte, es frecuente que la transgresión continua de la ley de Dios produzca en el pecador un enfrentamiento psicológico que le lleve a optar por una de estas dos soluciones: o el abandono del pecado, o el rechazo de las verdades de la fe, con el objeto de justificar su comportamiento inmoral.

Por eso los cristianos -que reciben infusamente la fe sobrenatural en el sacramento del bautismo- cuando afirman tener problemas de fe, generalmente lo que tienen es problemas de conducta: “Ha seguido el camino de la impureza, con todo su cuerpo..., y con toda su alma. -Su fe se ha ido desdibujando... aunque bien le consta que no es problema de fe” (Mons. J. Escrivá de Balaguer, Surco, n. 837).

PECADOS CONTRA LA FE

Se puede pecar contra la fe por infidelidad, apostasía, herejía, aceptando dudas contra la fe, por no confesarla y por exponerla a peligros.

A. Infidelidad: es la carencia culpable de la fe, ya sea total (ateísmo) o parcial (falta de fe). A esa carencia culpable se llega:

por negligencia en la propia instrucción religiosa;

por rechazar o despreciar positivamente la fe después de haber recibido suficientemente la instrucción;

por haber cometido alguno de los otros pecados específicamente contrarios a la virtud de la fe.

Este pecado es de los más grandes que se pueden cometer y muy peligroso, porque supone el rechazo del principio y fundamento de la salvación eterna: la fe es el comienzo, fundamento y raíz de la justificación, señala el Concilio de Trento (cfr. Dz. 801).

No caen en este pecado los no cristianos que inculpablemente no han tenido noticia de la verdadera religión (cfr. Dz. 1068).

B. Apostasía: es el abandono total de la fe cristiana recibida en el bautismo; p. ej., los católicos que cambian de religión o los que, sin cambiar formalmente, se han apartado completamente de la fe católica cayendo en el racionalismo, el panteísmo, el marxismo, la masonería, etc.

Es un gravísimo pecado que conlleva la pena de excomunión (cfr. CIC, c. 1364). Nunca puede haber un motivo justo para abandonar la verdadera fe revelada: el que lo hace incurre, por tanto, en pecado personal.

C. Herejía: es el error voluntario y pertinaz contra alguna verdad de fe. En realidad toda herejía, aunque sea parcial, coincide con la apostasía porque, rechazada una verdad cualquiera de la fe, se est rechazando su motivo formal, que es la autoridad de Dios que revela.

La negación de una verdad religiosa no siempre es herejía; para eso es necesario:

1) que la verdad haya sido definida como dogma de fe, por que de otro modo no hay herejía, aunque haya evidentemente un pecado contra la fe;

2) que se niegue con persistencia, es decir, sabiendo que se va contra las enseñanzas de la Iglesia.

La herejía es un pecado gravísimo que no admite parvedad de materia: supone una injuria contra Dios y la Iglesia, así como el desprecio de su autoridad. Conlleva la pena eclesiástica de excomunión (cfr. CIC, c. 1364).

La Iglesia, que es Madre, protege a los fieles denunciando las principales herejías y errores; así lo ha hecho a lo largo de los veinte siglos de existencia sobre la tierra. Recordamos algunas de las condenas recientes:

En 1950, p. ej., el Papa Pío XII condena en su Encíclica “Humani generis” una serie de errores entre los que se cuentan el evolucionismo panteísta, el poligenismo, el materialismo histórico y dialéctico, el inmanentismo, el existencialismo, el modernismo, el relativismo dogmático, etc. (cfr. Dz. 2305 y ss.).

El mismo Papa condenó la llamada “moral nueva” o “de situación”, que rechaza las normas de moralidad objetivas y universales (cfr. AAS 44 (1952), pp. 270-278 y 413-419).

Anteriormente la Iglesia había condenado la masonería y otras sectas anticatólicas (cfr. AAS 16, 430; 17, 44). De modo particular y repetidas veces ha condenado el socialismo marxista (cfr. AAS 29 (1937), 65-106; AAS 50 (1958), 601-614; AAS 56 (1964), 651-653; Dz. 1851, 1857, etc.).

El Papa San Pío X condenó una serie de herejías agrupadas bajo la común denominación de “modernismo” (cfr. Dz. 2001-2065 a.).

Más recientemente el Magisterio ha advertido las desviaciones que implican ciertas formas de teología de la liberación tan en boga en América Latina (cfr. Instrucción de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del 6-VIII-84).

La Iglesia en épocas pasadas condenó con vigor una herejía que se manifestaba en una acción de tipo práctico: la cremación de cadáveres. La verdad de fe que se impugnaba era la resurrección de los cuerpos luego del juicio final: reduciendo el cadáver a cenizas, los herejes pretendían negar ese dogma, pensando que así quedaba más patente la imposibilidad de que alguien resucitara con su propio cuerpo. Por ese motivo la Iglesia prohibía en el pasado la cremación. Con la nueva legislación “la Iglesia aconseja que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos; sin embargo, no se prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana” (CIC, c. 1176 & 3).

D. Dudas contra la fe. A lo largo de nuestra vida podrán presentarse sobre todo debido a la ignorancia dudas contra la fe, ya que el hombre ha de creer lo que no ve ni comprende, y que muchas veces va contra los datos de los sentidos: p. ej., que el pan consagrado es real y verdaderamente el Cuerpo de Cristo.

Si estas dudas se rechazan con firmeza, por sumisión del entendimiento a Dios, haciendo actos explícitos de fe (por ejemplo, rezando un Credo), no son pecado y pueden ser fuente de méritos para la vida eterna. El pecado se da al admitir positivamente la duda de fe.

Para combatir las dudas de fe hay que procurar:

acudir con prontitud al motivo de nuestra fe, recordando que creemos no por lo que veamos o comprendamos, sino porque confiamos en Dios que ha revelado; instruirnos por medio de lecturas adecuadas y por la petición de consejo a personas competentes, por la asistencia a medios de formación, etc.; si son insistentes y molestas, habrá que despreciarlas poniendo la mente en otra cosa, y repitiendo actos explícitos de fe.

La llamada duda metódica, que consiste en el examen científico de una dificultad presentada contra la fe, es lícita con la debida prudencia. El ánimo de consultar y estudiar a fondo las cuestiones, por parte de los especialistas que tienen la debida preparación, facilita el camino para un sólido y profundo conocimiento de la fe.

E. Pecados por no manifestar exteriormente la fe. Pecan de esta manera los que ocultan su fe disimuladamente, lo que equivale a su negación. Es cierto, como ya dijimos, que se puede ocultar la fe cuando no urge el deber de confesarla, y de su confesión no se va a seguir ningún provecho. Sin embargo, hay obligación de confesar la fe con la conducta diaria a veces de modo expreso si es necesario, y el no hacerlo es pecado.

Aquí cabe hablar del respeto humano, que consiste en la vergüenza de manifestar exteriormente la fe por miedo de la burla de los demás. Evidentemente supone cobardía ya que el hombre de carácter no tiene miedo a manifestar sus convicciones cuando es necesario y una débil fe, que hace más caso a los hombres que a Dios.

No confesar la fe puede ser pecado mortal cuando:

1) lleva a omitir preceptos graves (p. ej., el temor a decir a los amigos con quienes se pasa el fin de semana que es domingo y desea ir a Misa);

2) va acompañado de desprecio a la religión y puede causar escándalo (p. ej., secundar las bromas o los ataques contra las cosas de Dios).

El temor a manifestar nuestra fe se ver superado si tenemos muy presentes las palabras de Jesús cuando dice: “A quien me confesare delante de los hombres yo también lo confesaré delante de mi Padre; mas el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre celestial” (Mt. 10, 32).

F. Pecados por exponer a peligros la fe: con la actitud imprudente de no evitar todo lo que pueda hacerle daño a la fe. Esos peligros pueden ser varios:

a) Trato sin las debidas cautelas con quienes propaguen ideas o doctrinas contrarias a la fe católica.

Dentro de la jerarquía de bienes que un hombre posee, el don de la fe es el que antecede a los demás. Cualquier otro interés -afectivo, familiar, económico, de influencia, etc-. ha de supeditarse al bien superior de la fe. Existe, por tanto, la obligación de evitar el trato con aquellas personas que pueden poner en peligro el don de la fe; por ejemplo, activistas del marxismo, ministros de otros credos, propagandistas del protestantismo, etc.

El indiferentismo religioso (“es lo mismo una religión que otra, e incluso ninguna”) tan frecuente hoy en día en determinados ambientes, ocasiona que la fe se vaya debilitando paulatinamente, y puede llegar el momento en que se pierda por completo.

b) Lectura de libros contrarios a la fe, que van dejando en nuestro interior un ambiente insano de duda y prevención. Los libros, alimento de la inteligencia, son siempre sembradores de ideas, y así como los libros sanos dejan ideas buenas, los perniciosos depositan una mala semilla que luego va ahondando y creciendo en el alma.

Los libros actúan en nuestro interior como el alimento en el cuerpo: insensiblemente y sin que lo podamos impedir, los alimentos que ingerimos se transforman en nuestra carne y en nuestra sangre.

Así, de modo insensible, como por ósmosis, las ideas leídas se transforman en alimento de nuestra mente y van determinando nuestro modo de pensar y de juzgar los acontecimientos y las cosas.

Algunos libros están prohibidos por el derecho natural; otros puede prohibirlos la Iglesia, en ejercicio de su autoridad pastoral. Anteriormente existía el Indice -como se llamaba al Index librorum prohibitorum-, un compendio elaborado por la Santa Sede en el que se recogían algunas de las obras m s perniciosas para la fe y la moral.

La lectura de esos libros llevaba implícita una censura eclesiástica que desapareció al ser abrogado el Indice, pero queda vigente la prohibición, por ley natural, de leer esos libros, ya que suponen un peligro de la fe del lector (cfr. AAS 58 (1966), 455).

Hay, por tanto, obligación de consultar antes de leer, cuando los libros hacen relación a la fe o a las costumbres, para evitar poner en peligro la fe o cuestionar la moral.

Sobre las ediciones de la Sagrada Escritura, en vista del peligro de interpretaciones subjetivas o heterodoxas, la Iglesia indica que “sólo pueden publicarse si han sido aprobadas por la Sede Apostólica o por la Conferencia Episcopal” (CIC, c. 825 & 1), con las notas aclaratorias necesarias y suficientes.

Hay obligación, por tanto, de asegurar la ortodoxia de las ediciones de la Biblia -ya sea completa, ya del Nuevo Testamento, ya de los Evangelios- que se utilicen, analizando si tienen las debidas aprobaciones o consultando en caso de duda.

Análogamente a las lecturas, podría suponer peligro para la fe la indoctrinación de errores procedentes de algún otro medio: programas de radio o T.V., películas, teatro, conferencias, etc.

c) Asistencia a escuelas anticatólicas o acatólicas: es éste otro peligro de perversión de la fe, como lo muestra la experiencia. Sólo se tolera como un mal menor, con el consiguiente deber de los padres de procurar la educación de los hijos en la fe cristiana (cfr. CIC, c. 798).

d) Negligencia en la formación religiosa, pues la ignorancia en materia de fe hace que ésta sea cada vez más débil e ineficaz. Como ya Vimos (cfr. 7.1.2.a), existe el deber de conocer -de modo proporcionado a las capacidades personales- las verdades de fe.

LA ESPERANZA

DEFINICION Y NATURALEZA DE LA ESPERANZA

La esperanza es la virtud sobrenatural -infundida por Dios en el alma en el momento del bautismo- por la que tenemos firme confianza en que Dios nos dará por los méritos de Jesucristo, la gracia que necesitamos en esta tierra para alcanzar el cielo.

Un patente ejemplo de la esperanza es la actitud de Job ante las múltiples desgracias que sufrió; en un mismo día sus bienes y sus rebaños fueron consumidos por el fuego o robados por los ladrones; sus siervos asesinados y sus hijos sepultados por las ruinas de una casa; él mismo cubierto de llagas desde la planta de los pies hasta la cabeza. En medio de tanta desgracia, sin embargo, no dejaba de decir a quienes se compadecían de él: creo que mi Redentor vive, y que yo he de resucitar de la tierra en el último día, y en mi carne ver‚ a mi Dios (Job 19, 25-26).

El hombre que vive confiado en Dios, sabe que la gracia divina le permite hacer obras meritorias, y que con esas obras merece la gloria alcanzando de Dios la perseverancia. Es decir, sabe que Dios ha prometido el cielo a los que guardan sus mandamientos, y que El mismo ayuda a los que se esfuerzan en cumplirlos.

Por eso la esperanza se basa fundamentalmente en la bondad y poder infinitos de Dios, y en la fidelidad a sus promesas; secundariamente, en los infinitos méritos de Jesucristo, que alcanzó nuestra salvación con su muerte, y en la intercesión de la Santísima Virgen María y de los santos.

De ahí que el sentido de la fe nos lleve a poner la esperanza en la Santísima Virgen María, a quien al rezar la Salve invocamos con el dulce nombre de spes nostra, esperanza nuestra, ya que confiamos firmemente que, en su condición de Madre nuestra, de Corredentora y Medianera de todas las gracias, nos alcanzar de Dios la perseverancia final y la vida eterna.

NECESIDAD DE LA ESPERANZA

La virtud de la esperanza es tan necesaria como la virtud de la fe para conseguir la salvación: aquel que no confía llegar a término abandona los medios que lo conducen a él. Por eso en la vida terrena que es un caminar hacia el cielo, debemos cuidar y fomentar esta virtud.

San Pablo dice que por medio de nuestra esperanza seremos salvados, y también: “no os entristezcáis del modo que suelen hacerlo los demás hombres que no tienen la esperanza” (I Tes. 4, 13).

Es consolador para el cristiano recordar que Jesús, al saber la muerte de Lázaro se dirige a Betania, la aldea donde vivía éste con sus hermanas. Marta sale a recibirlo y le dice: “Señor, si hubieses estado aquí no hubiera muerto mi hermano; aunque estoy persuadida de que ahora mismo te conceder Dios cualquier cosa que le pidas”. Jesús le contesta: “Tu hermano resucitar , a lo que responde Marta: bien s‚ que resucitar en la resurrección en el último día. Y es entonces cuando el Señor pronuncia esas palabras que son un sustento para nuestra esperanza: Yo soy la resurrección y la vida; quien cree en mí, aunque hubiera muerto, vivir ; y todo aquel que vive y cree en mí no morir para siempre (Jn. 11, 21-26).

La esperanza, sin embargo, no excluye un temor de Dios saludable, ya que el hombre sabe que puede ser voluntariamente infiel a la gracia y comprometer su salvación eterna.

Se puede decir que Dios desea que un temor bueno acompañe a una firme esperanza; por eso Santo Tomás, al hablar de los dones del Espíritu Santo, no duda en adjudicar la esperanza al don de temor de Dios (cfr. S. Th., II-II, q. 19).

Si examinamos la proporción que puede darse entre la esperanza y el temor, es posible decir:

a) esperanza sin temor es presunción,

b) esperanza con temor filial es esperanza real,

c) esperanza con temor exagerado es desconfianza,

d) temor sin esperanza es desesperación.

Lo que al hombre se le pide es que, a pesar de sus muchos pecados, confíe en el Señor, y recurra con constancia a la oración y a los sacramentos, esforzándose por luchar contra sus defectos.

No debe olvidarse que Dios es misericordioso porque el hombre es miserable, ya que la misericordia no puede existir donde no hay miseria que socorrer.

PECADOS CONTRA LA ESPERANZA

Hay tres maneras de pecar contra la esperanza: por desesperación, por presunción y por desconfianza.

A. La desesperación, consiste en juzgar que Dios ya no nos perdonar los pecados y no nos dar la gracia y los medios necesarios para alcanzar la salvación.

Es el pecado de Caín al decir Mi iniquidad es demasiado grande para que obtenga el perdón (Gen. 4, 13); y también el pecado de Judas que, al ahorcarse, deja ver que no confía en obtener el perdón de Dios (cfr. Mt. 27, 3-6).

La desesperación es pecado gravísimo porque equivale a negar la fidelidad de Dios a sus promesas y su infinita misericordia, y porque muy fácilmente puede conducir a todo exceso, aun al suicidio.

Son muchos y muy expresivos los textos de la Sagrada Escritura que nos animan a confiar en Dios, a pesar de nuestros pecados; p. ej.: cuantas veces el hombre se arrepintiere de sus faltas, no me acordar‚ de sus iniquidades. ¿Qué quiero sino que el hombre se salve y viva? (Ez. 18, 21-24).

Recordaremos también el perdón concedido a San Pedro (cfr. Lc. 22, 55-62) y a la mujer pecadora (cfr. Lc. 7, 36-50) después de sus faltas, o la par bola del hijo pródigo (cfr. Lc. 15, 11-32) y el Buen Pastor (cfr. Lc. 15, 1-7), y veremos que tenemos motivos m s que suficientes para no desesperar a la bondad y misericordia divinas.

Santo Tomás afirma que la desesperación procede ordinariamente de dos pecados capitales:

1) de la lujuria y los demás deleites corporales de ahí el peligro de apegamiento a los bienes materiales, que hunden al hombre cada vez más en el barro de la tierra, produciendo en su alma el fastidio de las cosas espirituales y ultraterrenas “qué aburrido”;

2) de la pereza o acedia, que abate fuertemente el espíritu y le quita las fuerzas para continuar la lucha contra los enemigos de la salvación, empujándole, por lo mismo, a desesperar por conseguirla.

B. La presunción, es un exceso de confianza que nos hace esperar la vida eterna sin emplear los medios previstos por Dios; es decir, sin la gracia ni las buenas obras. Su causa principal es el orgullo.

Las diversas formas de pecar por presunción son:

1) los que esperan salvarse por sus propias fuerzas, sin auxilio de la gracia, como los pelagianos;

2) los que esperan salvarse por la sola fe, sin hacer buenas obras, como los luteranos;

3) los que dejan la conversión para el momento de la muerte, a fin de seguir pecando;

4) los que pecan libremente por la facilidad con que Dios perdona;

5) los que se exponen con demasiada facilidad a las ocasiones de pecar, presumiendo poder resistir a la tentación.

La presunción, que es una confianza sin fundamento, y por tanto excesiva y falsa, es un pecado grave porque es un abuso de la misericordia divina y un desprecio de su justicia.

La Sagrada Escritura la condena severamente: No digáis: la misericordia de Dios es grande, porque tan pronta como su misericordia est su ira; y con ésta tiene los ojos fijos en el pecador (Eclo. 5, 6).

C. La desconfianza, es el caso de quien, sin perder por completo la esperanza en Dios, no confía suficientemente en su misericordia y fidelidad.

La desconfianza se origina por los obstáculos y dificultades en la práctica de la virtud, que llevan a caer frecuentemente en el pecado.

También se puede originar por el cansancio en lucha contra las tentaciones. Se olvida el alma que es Dios con su Omnipotencia infinita quien salva, por graves y frecuentes que sean las acechanzas del demonio.

Cuando la desconfianza tiene por causa el no dudar de la misericordia divina, sino los muchos pecados cometidos, tiene cierta justificación. Pero si es excesiva y no encuentra contrapeso en la bondad de Dios, lleva necesariamente a pecar contra la esperanza.

LA CARIDAD

DEFINICIONES Y EXCELENCIA DE LA CARIDAD

La caridad es la virtud sobrenatural infusa por la que amamos a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios.

Tiene, por tanto, un doble objeto, Dios y el prójimo, aunque un solo motivo, porque amamos a Dios por sí mismo y al prójimo por amor a Dios.

La caridad es la más excelente de todas las virtudes, y esto por tres razones:

1) Por su misma bondad intrínseca, pues es la que más directamente nos une a Dios. Santo Tomás explica que la fe nos une a Dios `mentaliter", por un acto de aprehensión del alma, y que la caridad, en cambio, nos une a El `corporaliter", haciéndonos parte de Dios mismo, dándonos su misma vida (cfr. S. Th., III, q. 69, a. 5, ad. 1).

2) Porque es necesario que sea la caridad la que dirija y ordene a Dios todas las demás virtudes, que sin ellas estarían como muertas e informes. “La caridad es la forma, el fundamento, la raíz y la madre de todas las demás virtudes” (S. Th., II-II, q. 24, a. 8). “Ni el don de lenguas, ni el don de la fe, ni otro alguno dan vida si falta el amor. Por más que a un cadáver se le vista de oro y de piedras preciosas, cadáver sigue” (S. Tomás de Aquino, “Sobre la caridad”, en Escritos de Catequesis, Ed. Palabra, Madrid, 1979).

Una virtud aislada de la caridad no agrada a Dios. Por ejemplo, sería el caso de aquel que tuviera la virtud de la diligencia pero que la usara para su vanagloria o sólo para beneficios materiales; o el caso de quien fuera cortés y atento pero para fines perversos, etc.

3) Porque no termina con la vida terrena, ya que el amor no pasa, no tiene nunca fin, puesto que constituye el contenido esencial de la vida eterna.

Santo Tomás señala atinadamente (S. Th., I-II, q. 114, a. 4) que aquí la caridad es ya un comienzo de la vida eterna, y la vida eterna consistir en un acto ininterrumpido de la caridad.

Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad, pero de las tres, la caridad es la más excelente de todas (I Cor. 13, 13; cfr. también 13, 8).

EL AMOR A DIOS

A. Naturaleza del amor a Dios

En la Sagrada Escritura Nuestro Señor Jesucristo afirma de manera clara y terminante que el primero y mayor de todos los mandamientos es el de la caridad para con Dios:

“Amarás al Señor tu Dios: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente” (Mt. 22, 37-38; cfr. también Deut. 6, 4-9 que ayuda a darse cuenta de la importancia que tiene este precepto desde siempre e I Cor. 13, 1ss., Mc. 12, 29ss., Lc. 10, 27, etc.)

Las razones por las que el hombre debe amar a Dios sobre todas las cosas son:

1) Porque Dios es el Sumo Bien, infinitamente perfecto, bueno y amable. Como el objeto del amor es el bien, y Dios es el Sumo Bien, Dios es el objeto máximo del amor.

2) Porque El nos lo manda, y recompensa este amor con un premio eterno e infinito.

3) Por los múltiples beneficios que nos otorga, y que hacen decir a San Agustín: “Si antes vacilábamos en amarle, ya no vacilaremos ahora en devolverle amor por amor”.

Ese sumo amor que Dios pide al hombre, lo puede ser de tres modos:

1) apreciativamente sumo, cuando el entendimiento comprende que Dios es el mayor bien, y la voluntad lo acepta así;

2) sensiblemente sumo, cuando nuestro corazón así lo siente;

3) efectivamente sumo, cuando se lo demostramos con nuestras acciones.

Es necesario que el amor a Dios sea apreciativa y efectivamente sumo, aunque no es necesario que lo sea sensiblemente, por que las realidades físicas pueden afectar más fuertemente nuestra sensibilidad que las espirituales, y así p. ej., podemos sentir m s dolor sensible por la muerte de un ser querido que por un pecado mortal.

B. Pecados contra el amor a Dios

“Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios”.

- la indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina; desprecia su acción previniente y niega su fuerza,

- la ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor,

- la tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino; puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad,

- la acedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino,

- el odio a Dios tiene su origen en el orgullo; se opone al amor de Dios cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflinge penas (Catecismo, n. 2094).

EL AMOR AL PROJIMO

A. Naturaleza del amor al prójimo

El amor al prójimo es una virtud sobrenatural que nos lleva a buscar el bien de nuestros semejantes, por amor a Dios. No es, por tanto, un afecto puramente natural, sino que procede de la gracia sobrenatural.

Por ser sobrenatural, el amor al prójimo hace que nos demos cuenta de que todos los hombres somos hijos de Dios: sois todos hermanos, porque no tenéis más que un solo Padre que est en los cielos (Mt. 23, 8-9); y por tanto, miembros de Cristo: nosotros, aunque muchos, no somos sino un solo cuerpo con Cristo, y somos miembros unos de otros (Rom. 12, 5).

Nuestro amor a los demás debe reunir cuatro características. Ha de ser:

1) sobrenatural; pues, como ya dijimos, no amamos a otro porque sea éste o aquél, sino por amor a Dios, porque todo prójimo es hijo suyo (cfr. S. Th., II-II, q. 103, a. 3);

2) universal: debemos amar a todos los hombres sin excepción; es ésta la característica propia y distintiva del discípulo de Cristo (cfr. Jn. 13, 35);

3) ordenado: ha de amarse más al que, por diversos motivos, está más cercano a nosotros; p. ej., ha de amarse más a la esposa que a la hermana, más a los hijos que a los amigos, etc.; o bien al que está en más grave necesidad material o espiritual, p. ej., el hijo enfermo necesita más amor que los demás;

4) ha de ser no sólo externo sino también interno, procurando evitar toda aversión o malquerencia hacia nadie.

Como norma de nuestro amor a los demás, Cristo nos pide que actuemos con los otros como quisiéramos que ellos actuaran con nosotros (cfr. Mt. 7, 12).

De aquí procede la ausencia de motivos interesados en la caridad cristiana, y también la negatividad de grupos cerrados sean del tipo que sean, de clases o nacionalismos, que miran a intereses sectarios.

Por eso la caridad cristiana debe extenderse incluso a nuestros enemigos, siguiendo en esto el ejemplo de Cristo, que en la Cruz pide a su padre perdón por quienes lo han mandado matar (cfr. Lc. 23, 34). Señalaba San Gregorio Magno: “se os ha enseñado que fue dicho: amar s a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os maltratan y persiguen... Como nos hace ver el evangelio, hay una cosa decisiva que pone a prueba la caridad: amar a aquél mismo que nos es contrario” (Hom. 2 sobre los evang.).

B. Las obras de misericordia

El amor al prójimo es eficaz cuando lleva a practicar las obras de misericordia: sólo es verdadera la caridad si se traduce en realidades concretas.

De tal modo es necesario ponerlas en práctica, que Nuestro Señor Jesucristo hace depender de ellas la sentencia de salvación o de condenación eterna: cfr. Mt. 25, 34-43.

Aun cuando todo lo que se hace por el prójimo a impulsos de la caridad es una obra de misericordia, el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 2447) señala las siguientes a modo de ejemplo:

Obras de misericordia espirituales:

- Instruir

- Aconsejar

- Consolar

- Confortar

- Perdonar

- Sufrir con paciencia

Obras de misericordia corporales:

- dar de comer al hambriento

- dar techo al que no lo tiene

- vestir al desnudo

- visitar a los enfermos y a los presos

- enterrar a los muertos

Entre los actos de amor al prójimo, los de orden m s elevado son los que hacen referencia a la caridad espiritual. Por eso, sin dejar de dar el debido peso a las obras de caridad materiales, el cristiano ha de practicar con esfuerzo, especialmente las espirituales, sobre todo la corrección fraterna, el apostolado y la oración por todos los hombres. Nos detendremos a continuación en las dos primeras.

a) La corrección fraterna

Es la advertencia hecha a otro, para que se abstenga de algo ilícito o perjudicial.

Supone una obligación de caridad, fundamentada: el derecho natural si tenemos el deber de ayudar al prójimo en sus necesidades corporales, con más razón la tendremos en sus necesidades espirituales; en el derecho divino, pues está mandada por Dios: Si tu hermano peca, ve y corrígele a solas... (Mt. 18, 15).

La gravedad de este deber es proporcional a la gravedad de la falta que haya que corregirse, y a la posibilidad de apartar al prójimo de su pecado.

El que estuviere moralmente seguro de poder apartar al prójimo de una falta grave con la corrección fraterna y la omitiera por cobardía, por vergüenza, por miedo a la reacción del otro, etc., cometería pecado mortal.

Hay que procurar salvar la fama del corregido, haciendo en privado la advertencia -cara a cara, con lealtad-, sin caer en indirectas o ironías que son ineficaces. Si se tiene duda de la oportunidad o del modo de hacerla, es conveniente consultar con personas de criterio.

b) El apostolado

La expresión `apostolado" designa la obligación de todo bautizado de promover la práctica de la vida cristiana.

Ha de notarse que se trata de una obligación, de un verdadero deber, y no de un consejo más o menos recomendable.

El fundamento teológico de esta obligación se encuentra en la participación de todos los fieles en el sacerdocio de Cristo, que el sacramento del bautismo imprime en el alma del cristiano (cfr. I Pe. 2, 9; Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium; Decr. Apostolicam actuositatem, etc.) y que la capacita para colaborar con Jesucristo en la redención del mundo. Por eso dice el Concilio Vaticano II que “la vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado” (Decr. Apostolicam actuositatem, n. 3).

Por esta razón, su abstención voluntaria y absoluta daría lugar a un verdadero pecado de omisión contra la caridad fraterna.

El apostolado no se exige a todos en el mismo grado, sino que ha de ser realizado de acuerdo a los personales dones que cada uno recibe de Dios.

Por ello, mientras más formación cristiana se reciba en la familia, en la escuela, etc., y mientras mayores sean las gracias que Dios da a las almas, mayor también es la obligación del apostolado.

Todo cristiano tiene el deber de practicarlo, al menos, en el propio ambiente: la familia, la escuela, la oficina, con los amigos, en las diversiones, etc.

Además de ser una exigencia del amor al prójimo, es una exigencia del amor a Dios: es imposible amar a Dios sin querer y procurar que todos lo amen y glorifiquen.

“Vos estis lux mundi” (Mt. 5, 14)... “vosotros sois la luz del mundo” dijo Jesús a sus seguidores. Hemos de infundir en el ánimo de los cristianos más tímidos el necesario valor para pelear contra la tiranía del respeto humano, de las modas y ambientes, o de las persecuciones legales... Hacen falta hoy en día cristianos decididos, que no tengan temor de hablar y de comportarse según sus firmes convicciones... Así reformaron los santos las costumbres de sus tiempos. Así van constituyendo grupos consistentes de cristianos que saben vivir y hacer respetar sus prácticas religiosas, y que arrastran en pos de sí a los que antes vacilaban. No cabe, por tanto, ningún tipo de compromiso con lo que se opone a Dios, ni ceder en lo que no es posible ceder para congraciarnos con alguien.

C. Pecados contrarios al amor al prójimo

Además de los pecados de omisión -p. ej., el no cumplir las obras de misericordia que podamos hacer-, se puede quebrantar la caridad hacia los demás con pecados de odio, maldición, envidia, escándalo y cooperación al mal.

a) El odio, que consiste en desear el mal al prójimo o porque es nuestro enemigo -odio de enemistad- o porque nos es antipático -odio de aversión.

En este sentido, la antipatía natural que podemos sentir hacia una persona no es pecado sino cuando es voluntaria o nos dejamos llevar por ella, ya que equivale a la aversión. Lo que va en detrimento de la verdadera caridad no es sentir simpatías o antipatías, sino mostrarlas externamente haciendo acepción de personas.

El odio es de suyo pecado mortal –“el que aborrece a su hermano es un homicida” (I Jn. 3, 15)-, aunque admite parvedad de materia.

b) La maldición es toda palabra nacida del odio o de la ira, que expresa el deseo de un mal para nuestro prójimo. Es de suyo pecado grave, aunque excusa de él la imperfección del acto o la parvedad de materia.

Su malicia depende del odio con que se diga, de la advertencia al hacerlo y de la persona a quien se maldiga.

c) La envidia “es el disgusto o tristeza ante el bien del prójimo” (S. Th., II-II, q. 36, a. 1), considerado como mal propio, porque se piensa que disminuye la propia excelencia, felicidad, bienestar o prestigio. La caridad, por el contrario, se alegra del bien de los demás y une las almas, mientras que la envidia entristece y con frecuencia corrompe la amistad.

La envidia nace generalmente de la soberbia (cfr. S. Th., II-II, q. 36, a. 4, ad. 1), dándose sobre todo en aquellos que desean desordenadamente un honor, ansiosos de consideraciones y alabanzas. Suele darse entre personas de la misma condición social, intelectual, etc.; pocas veces entre los de condición muy desigual (cfr. S. Th., II-II, q. 36, a. 1, ad. 2 y ad. 3).

Es un pecado capital porque es origen de muchos otros: el odio, la murmuración, la detracción, el gozo en lo adverso para los demás, el resentimiento, etc.

Sentir envidia es síntoma de que el hombre necesita ejercitarse en el desprendimiento de los bienes materiales y de la necesidad de crecer en humildad. Además de ejercitarse en estas dos virtudes, para luchar contra la envidia es conveniente realizar obras de caridad con las mismas personas a las que se envidia.

d) El escándalo es toda acción, palabra u omisión que se convierte para el prójimo en ocasión de pecar; p. ej. incitar al robo, mostrar revistas o películas pornográficas, fomentar odio entre dos personas, etc.

Por ser causa de condenación para las almas (a aquel que hace que otro peque puede resultarle imposible convertirlo), el escándalo es pecado gravísimo según lo manifiestan las palabras mismas del Señor: “Quien escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se le suspendiera al cuello una piedra de molino y fuese arrojado al mar. Ay del mundo por los escándalos! Porque forzoso es que vengan escándalos, pero ay del hombre por quien el escándalo viene!” (Mt. 18, 6-8).

El escándalo es:

- directo: si se realiza con la expresa intención de hacer pecar a otro. Se llama también escándalo diabólico;

- indirecto: si se produce sin mala intención, pero a pesar de eso arrastra a los demás al pecado.

Es muy importante tener en cuenta que siempre hay obligación en conciencia de reparar el escándalo. Si el escándalo fue público, hay que repararlo públicamente, ya sea por escrito, ya ante testigos. Si fue privado, habrá que tratar de impedir que la persona escandalizada cometa el pecado.

Además, en lo posible hay que reparar los malos efectos que produjo el escándalo (desdiciendo la calumnia, retirando las revistas, cambiando de vida, dando buen ejemplo, etc.).

La gravedad del escándalo depende de las diversas circunstancias: la materia del pecado, el grado de influencia que tiene quien escandaliza, la publicidad que se le dé, etc.

Actualmente las formas m s frecuentes de escándalo se encuentran en la difusión de pornografía, en las campañas antinatalistas, en la corrupción propiciada por funcionarios públicos, en la difusión de ideas anticristianas o inmorales en los medios de comunicación social-películas, televisión, revistas, etc-., en las modas, etc.

e) La cooperación al mal es la participación en el acto malo realizado por otra persona; puede ser:

- formal: cuando se concurre a la mala acción y a la mala intención;

- material: cuando sólo se ayuda a la mala acción, sin intención de hacer el mal.

Se distingue del escándalo porque en éste no se concurre al pecado del prójimo, sino se induce a él. En la cooperación al mal, el sujeto ya está decidido a cometer el pecado; en el escándalo se induce a la caída del prójimo que no estaba todavía decidido a pecar. P. ej., coopera al mal en el aborto el fabricante de productos abortivos; es ocasión de escándalo para la madre aquel que la convenció que abortara.

Nunca es lícita la cooperación formal, porque es equivalente a la aprobación del mal. La cooperación material es de suyo ilícita, aunque pueda haber casos en que sea permitida, si se cumplen las reglas del voluntario indirecto (ver 2.4).

P. ej., sería lícita la cooperación al mal que prestaría la secretaria del médico al hacer la receta solicitando anticonceptivos: su cooperación es sólo material, y perder el empleo supondría una causa grave para hacerlo.

f) Otros pecados: la contienda altercado violento con palabras, la riña, la guerra injusta y la sedición (bandas de fascinerosos, hechos de vandalismo, etc.).

LA VIRTUD DE LA RELIGION

DEFINICION

La religión es la virtud que nos lleva a dar a Dios el culto debido como Creador y Ser Supremo.

Dios es para el hombre el único Señor. Lo ha creado y lo cuida constantemente con su Providencia: la existencia, y cuanto es o posee, lo ha recibido de El. En consecuencia, el hombre tiene con Dios unos lazos y obligaciones que configuran la virtud de la religión.

EL CULTO

Esos lazos y obligaciones que mencionamos arriba se concretan primariamente en la adoración y alabanza a Dios, y es lo que se conoce como culto.

A. Cultos interno y externo

A la virtud de la religión pertenecen principalmente los actos internos del alma, por los que manifestamos nuestra sumisión a Dios, y que se llama culto interno.

El culto interno se rinde a Dios con las facultades del entendimiento y la voluntad, y constituye el fundamento de la virtud de la religión, pues los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad (Jn. 4, 24).

En otras palabras, sería inútil e hipócrita el culto externo si no fuera precedido por el interno: “Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí” (Mt. 15, 8).

Entre los principales actos de culto interno están:

1) la devoción, que es la prontitud y generosidad ante todo lo referente al servicio de Dios;

2) la oración, que es levantar el corazón a Dios para adorarlo, darle gracias, implorar perdón y pedir lo que necesitamos.

Pero no basta el culto interno: se precisan también actos externos de adoración: participar en la Santa Misa, arrodillarse ante el Sagrario, asistir con piedad a las ceremonias litúrgicas... Este culto externo es necesario también porque:

a) Dios es Creador no sólo del alma sino también del cuerpo, y con ambos debe el hombre reverenciarlo;

b) está en la naturaleza del hombre manifestar por actos externos sus sentimientos internos. El culto interno, sin el externo, decae y languidece; por exigir la naturaleza humana a -un tiempo material- y espiritual la necesidad de rendir culto externo, la Iglesia condenó como herética la proposición de Miguel de Molinos (1628-1696) que consideraba imperfecto e indigno de Dios todo rito sensible de alabanza, queriendo reducirlo a lo interno y espiritual (cfr. Dz. 1250).

B. Cultos de latría, de dulía y de hiperdulía

El culto en sentido estricto se le tributa sólo a Dios por su excelencia infinita, aunque podemos también tributarlo indirectamente a los santos, en virtud de la estrecha unidad que tienen con Dios. Es por eso que el culto puede ser:

1) de latría o adoración: es el que se rinde únicamente a Dios en reconocimiento de su excelencia y de su dominio supremo sobre todas las criaturas.

Con este tipo de culto se honra a la Sagrada Eucaristía;

2) de dulía o veneración: es el que se tributa a los santos, en reconocimiento de su vida de entrega y unión a Dios.

Este culto es consecuencia inmediata del dogma de la comunión de los santos. En efecto, si nos podemos comunicar con los bienaventurados del cielo, ¿por qué no honrarlos?; ¿por qué no invocar su patrocinio? Si es lícito encomendarnos a las oraciones de los fieles vivos (“orad unos por los otros para que os salváis”, Sant. 5, 16); ¿por qué no lo ha de ser encomendarnos a los santos, que son amigos de Dios y El mismo ha glorificado?.

Se ve, pues, que la condenación de este culto que hacen los protestantes no est de acuerdo con el dogma de la comunión de los santos ni con la Sagrada Escritura;

3) de hiperdulía o especial veneración: es el que se rinde a María Santísima, reconociendo así su dignidad de Madre de Dios.

Por ser criatura, no se le puede rendir culto de adoración; pero por ser la más excelente de todas las criaturas por encima de todos los ángeles y santos se le rinde culto de especial veneración. El fundamento clave para entender el culto eminente tributado a María Santísima es el hecho de haber engendrado al Verbo Eterno, Jesucristo Nuestro Señor, y ser por ello verdaderamente Madre de Dios.

La legislación eclesiástica señala que con el fin de promover la santificación del pueblo de Dios, la Iglesia recomienda a la peculiar y filial veneración de los fieles a la Bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios, a quien Cristo constituyó Madre de todos los hombres (CIC, c. 1186).

Por eso los cristianos reverenciamos las imágenes de la Virgen, de los ángeles y los santos, y conservamos con veneración las reliquias de estos últimos. Honrando las imágenes y reliquias honramos a quienes representan o de quienes son.

Los protestantes atacan el culto a María y a los santos afirmando que Cristo es el único mediador y, por tanto, no hay necesidad de otros mediadores: Uno es Dios, y uno es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo (I Tim. 2, 5).

La palabra mediador, sin embargo, tiene dos sentidos: significa redentor, y en este sentido, sólo se aplica a Jesucristo que nos redimió ofreciendo al Padre sus propios méritos; y significa también intercesor, y en este sentido la Santísima Virgen y los Santos son intercesores, ya que ruegan a Dios por los hombres.

PECADOS CONTRA LA VIRTUD DE LA RELIGION

Los pecados específicos contra esta virtud son de dos

clases: por exceso (la superstición) y por defecto (la irreligiosidad).

Los pecados específicos contra esta virtud son de dos

clases: por exceso (la superstición) y por defecto (la irreligiosidad).Parecería un contrasentido pecar `por exceso" contra la virtud de la religión, como si el hombre pudiera excederse en el culto a Dios. En realidad, más que un exceso propiamente dicho, se trata de una deformación cualitativa, es decir, del pecado que se comete cuando se ofrece un culto divino a quien no se debe, o a quien se debe, pero de modo impropio (S. Th. II-II, q. 92, a. 1).

A. La superstición

De acuerdo a lo que acabamos de decir, la superstición adopta dos modalidades:

1) el culto indebido a Dios;

2) el culto a un falso dios, o lo que es igual, el culto a las criaturas.

1. El culto indebido a Dios

De dos maneras puede ofenderse a Dios con un culto indebido:

1.a. Culto vano o inapropiado: consiste en la adulteración del verdadero culto por introducción de elementos extraños, realizándose ceremonias absurdas, extrañas o ridículas que desdicen del decoro y dignidad del culto a Dios.

“Si las cosas que se hacen (en el culto) no se ordenan de suyo a la gloria de Dios, ni elevan nuestra mente a El, ni sirven para moderar los apetitos de la carne, o si contrarían las instituciones de Dios y de la Iglesia... todos estos actos han de considerarse como superfluos y supersticiosos” (S. Th. II-II, q. 93, a. 2).

Por ello la Iglesia siempre ha velado por la digna celebración del culto, y el cumplimiento de esas normas obliga sub gravi.

De ahí que cuando un ministro -bajo pretexto de `espontaneidad", `acercamiento a la comunidad", o cualquier otro-, varía estas normas, actúa arbitraria e ilícitamente (cfr. CIC, c. 838).

1.b. Culto falso, que consiste en simular el verdadero culto a Dios, buscando inducir a engaño.

Es culto falso, por ejemplo, el que haría quien pretendiera celebrar Misa sin ser sacerdote, el que propague falsas revelaciones o milagros, el que ponga a la veneración reliquias falsas, etc.

2. El culto indebido a las criaturas

Se cae en este pecado con toda actividad que directa o indirectamente intenta divinizar alguna criatura, de la que se pretenden conocimientos y bienes que sólo Dios puede conceder.

Puede adoptar las formas de idolatría, adivinación, espiritismo, magia, vana observancia y otras.

Muy variadas expresiones adquieren los elementos extraños que se introducen en el culto al Dios verdadero: desde el empleo de aspectos culturales prehispánicos en el culto católico, hasta la inclusión de prácticas ridículas (p. ej., las `cadenas" de cartas que supuestamente hay obligación de enviar) en la devoción a los santos.

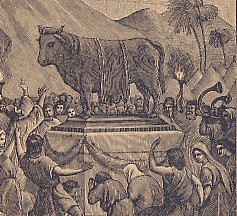

2.a. Idolatría: consiste en tributar directamente culto de adoración a una criatura. Es un pecado gravísimo que Dios condena severamente en la Sagrada Escritura (cfr. Ex. 22, 20), porque se considera inexcusable (cfr. Sab. 13, 8), es decir, nunca est permitido, ni siquiera para evitar la muerte, adorar a dioses falsos.

“La idolatría no se refiere sólo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios (por ejemplo, el satanismo), de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. `No podéis servir a Dios y al dinero", dice Jesús (Mt. 6, 24). Numerosos mártires han muerto por no adorar a `la Bestia" (cfr. Ap. 13-14), negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único Señorío de Dios; es, por tanto, incompatible con la comunión divina” (Catecismo, n. 2113).

2.b. Adivinación: Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto (Catecismo, n. 2115).

Por ello, todas las formas de adivinación deben rechazarse: el recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos, y otras prácticas que equivocadamente se supone `desvelan" el porvenir (cfr. Dt. 18, 10; Jr. 29, 8). La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a `mediums" encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios (Id, n. 2116).

2.c. Espiritismo: es el arte de comunicarse con los espíritus, o mejor, por lo dicho antes, con los demonios o los condenados. El espiritismo es gravemente pecaminoso por la intención de penetrar en los enigmas de la vida y de la muerte de manera arbitraria: resulta temerario pretender entrar en esos ámbitos, que sólo a Dios están sujetos, por un afán de curiosidad morbosa.

El Santo Oficio (decreto del 24-IV-1917: cfr. Dz. 2182) prohibió toda participación en sesiones espiritistas, incluso la mera presencia y la simple escucha.

Por iguales razones, es ilícita la participación en el juego llamado `ouija", que pretende obtener respuestas de los espíritus o fuerzas ocultas.

2.d. En relación a la magia, es blanca cuando se funda en la habilidad del prestidigitador y en la ilusión o la ignorancia del que observa. Es negra o diabólica, o bien simplemente brujería, cuando un poder oculto permite al mago obtener efectos superiores a la eficiencia de los medios realmente usados.

Este poder oculto proviene ordinariamente del demonio, y en tal comunicación se encuentra el elemento pecaminoso de la magia negra.

En lo referente a la magia blanca no puede asignarse ninguna reprobación moral.

2.e. Con el nombre de vana observancia se conoce aquella forma de superstición que atribuye a señales, cosas o animales, fuerzas favorables o nocivas, más allá de su eficiencia propia.

En este inciso se sitúan multitud de supersticiones m s o menos frecuentes: uso de amuletos, miedo a ciertos números, días, animales, etc.

3. Origen y gravedad de la superstición

La superstición proviene de un falso sentimiento religioso y abunda en personas ignorantes o irreligiosas. La mayoría de los incrédulos son supersticiosos: por no creer en Dios creen en las mayores necedades.

La gravedad de la superstición se mide por la mayor o menor invocación al demonio. Cuando hay invocación explícita del demonio, el pecado es gravísimo. Si es implícita por ejemplo, en el que inconscientemente lo relaciona con fuerzas ocultas el pecado también es mortal.

De algún modo puede haber invocación implícita al demonio en las películas, obras teatrales, etc., que imprudentemente hacen aparecer intervenciones satánicas, para infundir terror, manifestar prodigios, etc.

Hay invocación explícita, al parecer, en las letras de las canciones de ciertos grupos musicales modernos. En ambos casos visuales o auditivos existe la obligación de no tomar parte como espectador o escucha.

B. La irreligiosidad

La irreligiosidad incluye todos los pecados que se cometen por defecto contra la virtud de la religión. Son los siguientes:

1. La impiedad o falta de religiosidad. Admite una amplia gama de actitudes: desde la indiferencia o tibieza para los actos de culto a Dios, hasta la calumnia, desprecio o ataques a la religión.

2. La tentación a Dios: en sentido propio es pretender con palabras o con hechos poner a prueba alguno de los atributos divinos (p. ej., decir: si Dios existe, que me caiga un rayo). En sentido impropio, se tienta a Dios exponiéndose a peligros sin necesidad ni precauciones, confiando temerariamente en la ayuda divina.

3. El sacrilegio, que es tratar indignamente las personas, objetos o lugares consagrados a Dios.

Ejemplos de sacrilegios: en relación con las personas, el que atente contra la vida del Romano Pontífice; en relación con las cosas, robar un cáliz bendecido; con respecto a los lugares, matar dentro de una Iglesia.

El trato indigno de la Eucaristía, o el retener las especies consagradas con perversa finalidad, adem s de sacrilegio implica pena de excomunión (cfr. CIC, c. 1367).

4. La simonía o voluntad deliberada de comprar con dinero una cosa espiritual.

Ejemplos de simonías: pagar por la absolución de un pecado, vender más caro un cáliz bendecido que uno sin bendecir, la promesa de rezar a cambio de dinero, etc.

Su nombre viene de Simón el Mago, que pretendió comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros (cfr. Hechos 8, 18).

La malicia de este pecado puede considerarse en un doble aspecto:

a) por la injuriosa equiparación de los bienes espirituales con los materiales;

b) por ser ilegítima la usurpación que de los bienes hacen los ministros, derivándolos a su provecho temporal en lugar de orientarlos al aprovechamiento espiritual de las almas.

Es importante distinguir el pecado de simonía del estipendio que se da por la celebración de la Misa, pues no se paga la Misa sino una remuneración al sacerdote por su trabajo y para su sustento.