1567 d.C.

18 de marzo

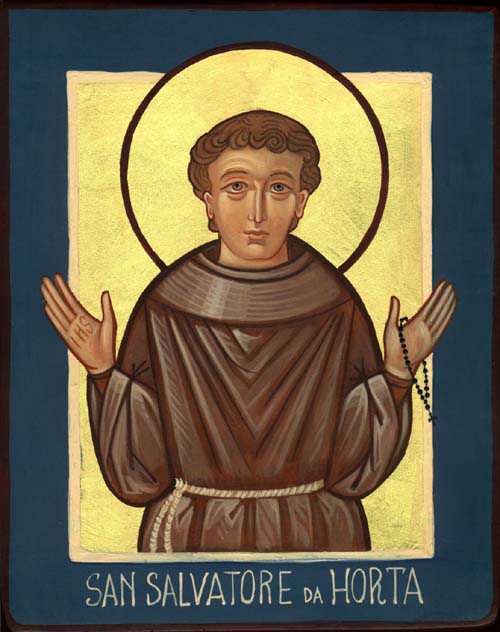

Humilde hermano profeso de

la Orden franciscana, que nació en Santa Coloma de Farnés,

provincia de Gerona, y murió en Cagliari (Cerdeña). En su juventud

fue aprendiz de zapatero, y ejerció luego varios oficios en los diversos

conventos a que fue destinado por los superiores, a consecuencia de los problemas

que creaban los muchos milagros que Dios obraba por su medio.

A principios del siglo XVI vivían en la aldea de Bruñola, de la diócesis de Gerona, dos esposos jóvenes, propietarios de una masía llamada Masdevall, y regularmente ricos y buenos cristianos. El porvenir se presentaba a sus ojos apacible y lleno de esperanzas; pero por circunstancias que ignoramos, los dos esposos se vieron completamente arruinados, y de allí a poco hubieron de ser admitidos por caridad, enfermos y sin recursos, en el hospicio de Santa Coloma de Farnés.

Sin embargo, como dice el apóstol San Pablo, a los que aman a Dios todo les viene a parar en bien; las pruebas cristianamente sobrellevadas se convierten en un manantial de riquezas eternas para el cielo, y hasta pueden, si así lo permite el Señor, atraer bendiciones en esta tierra.

Habiendo recobrado la salud los dos enfermos, pidieron a las autoridades de Santa Coloma que les permitieran consagrarse al servicio del hospital. Concedióseles este favor y se dedicaron a ayudar a los pobres y a los enfermos con alegría y con ejemplar caridad cristiana. Por entonces, es decir, hacia 1520, les concedió el Señor un hijo de bendición, al que pusieron por nombre Salvador, el cual, andando el tiempo, obraría incontables milagros. Diéronle cristianísima educación y el niño se mostró desde su infancia modelo de obediencia y de piedad.

Aprendiz de zapatero. Vocación religiosa

Llegado a la edad de la adolescencia, Salvador fue enviado a Barcelona con su hermana Blasa y fue colocado como aprendiz de zapatero, pero ignoramos si llegó a aprender completamente el oficio. Sintiendo en el fondo de su corazón la voz de Dios que le inspiraba el deseo de dejar el mundo, fue a suplicar a los franciscanos del convento de Santa María que le recibiesen en la comunidad en calidad de hermano converso.

Con gran alegría suya fue recibido y revestido del hábito de San Francisco. Pusiéronle de ayudante del hermano cocinero, religioso de mucha virtud, que se encargó de formar al recién venido en los ejercicios de la obediencia. Su tarea era fácil. Con una docilidad incansable, fray Salvador se entregaba a los más humildes oficios, encendía el fuego, fregaba los platos, limpiaba las ollas y hacía todo lo que le mandaba el hermano cocinero. Amigos del silencio, no salían de sus labios otras palabras que los dulces nombres de Jesús y María, a quienes invocaba durante el trabajo.

Los padres franciscanos, al ver la virtud de este joven hermano, novicio aún, decían que había de ser sin duda más tarde, por su santidad, una de las glorias de su Orden.

Un día, sin embargo, cayó en falta, pero muy a pesar suyo. Ocurrió esto con motivo de una de las fiestas patronales del convento. El canciller del reino, excelente cristiano y muy devoto de los franciscanos, les había anunciado que iría a comer con ellos, acompañado de varios personajes notables, amigos suyos. Todo el mundo sabe que los hijos de San Francisco viven de limosnas; así es que el inteligente canciller había cuidado de enviar de antemano abundantes provisiones, de forma que el hermano cocinero tuviera con qué preparar un buen festín.

Desgraciadamente, durante la noche, este buen hermano fue acometido de una recia calentura y encargó a fray Salvador que avisase al padre guardián; pero después de la comunión quedó absorto en una larga acción de gracias, a modo de éxtasis que duró varias horas.

Llegaba entretanto la hora de la comida y el padre guardián fue a la cocina para ver si todo estaba preparado con arreglo a sus órdenes. ¡Qué sorpresa! Ni siquiera estaba abierta la puerta. Envió inmediatamente a buscar al hermano cocinero, a quien encontraron enfermo en la cama; el pobre hermano se excusó diciendo que desde el oficio de media noche había encargado a fray Salvador que avisase al padre guardián y le entregase las llaves.

El padre guardián, indignado, corrió a la iglesia, hizo salir a Salvador, lo abrumó con los más humillantes reproches y declaró que semejante afrenta hecha a toda la comunidad y a sus nobles huéspedes merecía que lo echasen del convento. Arrebatándole las llaves, fue él mismo a abrir la cocina. Apenas hubo entrado, se ofreció a sus ojos un maravilloso espectáculo. Todo lo que habían mandado la víspera estaba muy bien preparado, sin que hubiese nada que desear. Era seguro, sin embargo, que nadie había podido entrar en la cocina. Dios había querido revelar la santidad de su joven servidor y, guardándole para sí mismo toda aquella mañana, había suplido su ausencia por medio de los ángeles, o de otro modo milagroso.

Fray Salvador no fue, pues, despedido del convento y aprovechó admirablemente el caso para practicar más y más la obediencia y la humildad. Cumplido el año de noviciado, fue admitido a pronunciar los votos solemnes.

Portero y hermano limosnero en Tortosa

El padre provincial lo envió a Tortosa, al convento de Santa María de Jesús, cuyos religiosos tenían fama por su observancia y austeridad. Fray Salvador continuó allí la vida de oración, penitencia y humildad que había empezado en Barcelona. Todas las noches azotaba cruelmente su cuerpo, quebrantado ya por el ayuno. Todas las mañanas se confesaba y comulgaba. Portero y limosnero sucesivamente, brillaron sus virtudes a los ojos de los habitantes de Tortosa, que pronto le conocieron y le veneraron como a un santo y se encomendaban a sus oraciones.

Por su cargo de portero había de recibir a los pobres que se presentaban y darles limosna. Su caridad era tan generosa que la comunidad llegó a asustarse y el padre guardián reprendió al Hermano. «Padre -respondió fray Salvador-, ¿por ventura no hay que dar limosna a los desventurados que nada tienen? Repare su reverencia que, con haber dado tanto, a nosotros no nos ha faltado nunca lo necesario».

Uno de los principales habitantes de la ciudad tenía un hijo gravemente enfermo. Viendo pasar a fray Salvador, que iba a pedir limosna, fue a echarse a sus pies, suplicándole que pidiese a Dios la curación de su hijo. Conmovido hasta derramar lágrimas, el buen Hermano entró en la casa, bendijo al niño, rezó por él un Avemaría y se retiró. Antes de que acabase el día observaron los padres que el niño estaba curado.

En la aldea de Galera -cerca de Tortosa- curó a una niña que padecía cuartanas, tocándola con su rosario y rezando un Avemaría.

La fama de santidad de fray Salvador y las gracias que se obtenían por sus oraciones, llevó muy pronto a la puerta del convento de los franciscanos tan gran número de personas que querían verle y encomendarse a él, que los Padres vieron en esta afluencia continua un peligro para la paz del claustro y para el mismo Hermano. En consecuencia, suplicaron al padre provincial que enviase a fray Salvador a otro convento.

El santo fraile de Horta

A unas seis millas al norte de Tortosa, perdida entre los montes, se hallaba una aldea pobre y solitaria llamada Horta. En otro tiempo los Templarios, dueños del lugar, habían erigido allí una capilla en honor de la Santísima Virgen. Esta capilla había sido dada más tarde a los Hermanos Menores, y algunos vivían allí en un pequeño convento casi a modo de ermitaños. Aquel lugar parecía un retiro muy seguro para conservar a fray Salvador en la oscuridad y la soledad. Por orden del padre provincial, el Hermano dejó la ciudad de Tortosa y fue a ocultarse en Horta. Esto ocurría en 1559.

Pero Dios, que quiere servirse de instrumentos humildes para hacer resplandecer su gloria, no permitió que menguase ni en un punto el brillo de la santidad de su siervo ni aun a los ojos de los hombres; y esta aldea de Horta, oculta y desconocida hasta entonces, fue pronto célebre en toda España.

Un día las autoridades de la aldea tuvieron el pensamiento de pedir al humilde Hermano que rogase por ellos y por sus convecinos. Salvador, movido por una inspiración divina les respondió:

-- Preparad una gran hospedería con muchos alojamientos y víveres en abundancia, porque Dios quiere glorificar a su Madre que se venera aquí y obrar maravillas por su intercesión. La afluencia de gente será muy grande.

Retiráronse las autoridades harto pensativas e indecisas sobre lo que habían de hacer; unos daban crédito a la profecía y otros no, de modo que no prepararon nada. Algún tiempo después, se vio llegar a una multitud de unas dos mil personas, entre las que había muchos cojos, sordos, jorobados, paralíticos y gran número de enfermos que allí llevaban a pesar de las dificultades del camino. «¿Dónde está -preguntaron- aquel hombre santo que hacía tantos milagros en Tortosa?».

Los habitantes les enseñaron el convento de Santa María, y los peregrinos fueron a llamar a la puerta, pidiendo a gritos por fray Salvador. Hubiera sido peligroso no acceder a su petición; fray Salvador se presentó, pues, ante la multitud y dijo a los peregrinos que se confesasen, que comulgasen y que invocasen a la Santísima Virgen María.

Cuando hubieron cumplido este mandato, el Hermano apareció de nuevo, bendijo a la multitud en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y todos los enfermos quedaron curados, excepto un paralítico.

-- No olvidéis -añadió Salvador, al despedir a la multitud-, no olvidéis de mostraros agradecidos a Dios por los favores que acaba de concederos por intercesión de su Santísima Madre.

-- Y yo -preguntó el paralítico-, ¿por qué no he sido curado como los demás?

-- Porque no te has confesado ni tenías confianza como ellos -respondió Salvador.

-- Quiero confesarme ahora -dijo el enfermo con humildad-, y pido perdón a Dios de todos mis pecados.

-- Si así es, levántate -repuso el hermano franciscano-, levantáte y ve a confesarte.

El enfermo obedeció, se levantó y fue por su pie a confesarse: estaba curado.

Los peregrinos se volvieron publicando por todas partes las maravillas de que habían sido testigos. A partir de aquel momento, y durante varios años, no pasó día en que no se viesen llegar a Horta centenares y aun millares de personas. El número de éstas aumentaba en la Semana Santa y en las festividades de la Santísima Virgen; un año, en la fiesta de la Asunción, llegaron a seis mil los peregrinos. Como la aldea no podía bastar para albergar a tantos forasteros, muchos acampaban bajo los árboles o en tiendas de campaña. Gracias a una providencia visible, nunca faltaron víveres a estas muchedumbres; los habitantes de la comarca llevaban de todas partes provisiones en tiempo útil y las vendían a los peregrinos.

Todos los días el santo religioso obtenía de la Santísima Virgen la curación de gran número de enfermos de toda especie. Las almas ganaban aún más, puesto que el Santo empezaba por pedir a los peregrinos que se confesasen y comulgasen.

El Inquisidor de Aragón y Fray Salvador

Hallándose en Alcañiz un dignatario de los principales de la Inquisición Real, había visto multitud de enfermos que partían para Horta, y quedó asombrado de verlos volver curados. En su calidad de Inquisidor resolvió abrir informe. Reuniendo a los que habían sido curados, les hizo prestar juramento de decir la verdad, y les ordenó que declarasen cómo habían obtenido la curación. Todos respondieron:

-- El santo Fraile de Horta nos mandó que purificásemos nuestra alma de todo pecado por medio de la confesión y recibiésemos el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo. Después nos bendijo y quedamos sanos.

En virtud de esta declaración, el Inquisidor se decidió a ir a Horta para ver lo que allí pasaba. Salió secretamente, vestido de pobre cura de aldea. A su llegada vio una multitud de peregrinos que le pareció no bajaría de dos mil. Púsose entre la multitud, observando todo con ojo atento; de esta suerte penetró en la iglesia del convento, se escondió en un rincón detrás de la gente y aguardó la entrada del «milagrero».

Al fin apareció el Santo e inmediatamente el pueblo se arrodilló para recibir su bendición. Pero Salvador, en lugar de bendecir a los peregrinos como de costumbre, les dijo:

-- Levantaos y dejadme pasar.

Apartáronse y él fue derecho al rincón de la iglesia en donde se ocultaba el Inquisidor. Le saludó, le besó la mano doblando la rodilla y le dijo:

-- ¿Viene aquí su Señoría a ver los milagros que obra Dios por mediación de la Santísima Virgen?

-- Equivocado está, Hermano, que no soy Señoría ni merezco tal honor -respondió el forastero-, ¿no ve que no soy más que un pobre cura de pueblo?

-- No me equivoco -repuso fray Salvador-. Su Señoría es el Inquisidor de Aragón, venido aquí para ver lo que pasa y examinar los milagros que obra la Santísima Virgen. Su Señoría tiene derecho a un puesto más respetable.

Dicho esto le llevó al presbiterio muy cerca del altar mayor. Volviéndose en seguida al pueblo, dijo como de ordinario:

-- Hermanos míos, arrepentíos de vuestros pecados y pedid perdón a Dios.

Después bendijo a los asistentes, y todos los que estaban enfermos fueron curados. El Inquisidor quedó lleno de admiración y permaneció varios días en el convento de los franciscanos.

El siervo de María. Humillación

Un día los peregrinos, en número de unos dos mil, reclamaban en vano al santo lego; éste había huido a una empinada sierra de los alrededores, para hacer oración con más sosiego, lejos de la multitud.

-- ¡Santísima Virgen María, soberana y patrona nuestra, haced que encontremos a vuestro siervo!

De pronto se vio bajar del monte una nube muy densa, pero de extraordinaria blancura. Llegada a Horta, disipóse la nube y dejó ver a fray Salvador. Éste dio su bendición, y los enfermos quedaron sanos.

A veces era difícil al buen Hermano librarse del entusiasmo indiscreto de la multitud; arrancábanle jirones de su hábito, como reliquias, y en cierta ocasión, si los Padres no hubiesen acudido a tiempo, lo hubieran dejado medio desnudo.

Libró a muchos posesos, en particular a una joven que le llevaron atada y encadenada. No pudiendo lograr los que la llevaban que entrase en la iglesia, fueron a suplicar al Santo que hiciese el favor de salir a donde se hallaba la endemoniada; ésta, llena de furia, rompió inmediatamente las cadenas y se escapó de las manos de sus guardianes, que no supieron dar con ella. Fray Salvador les dijo: «Id a tal sitio y la hallaréis bajo una pila de leña». Halláronla, en efecto, donde les dijo el Santo, y no podían explicarse cómo no había muerto bajo un peso semejante.

--Espíritus inmundos -dijo entonces Salvador-, en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os mando que salgáis de esa criatura.

--No saldremos -respondieron los demonios.

El fraile repitió la orden, y Dios obligó a los demonios a obedecerle y a dejar libre a la joven.

-- Ya estás curada, hija mía -le dijo Salvador-; mira cómo sirves a Dios en adelante, y evita cuidadosamente el pecado, si no quieres que los enemigos recobren su imperio sobre ti.

Al cabo de algunos años, los Padres del convento de Horta, como los de Tortosa, acabaron por cansarse de la incesante afluencia de gente. El padre provincial, estando de visita, fue del mismo parecer, aparte de que quería estar seguro de si la santidad de fray Salvador era de buena ley, probándola en una piedra de toque que nunca falla: la de la obediencia y la humildad.

Habiendo, pues, reunido a la comunidad en capítulo, el padre provincial habló en los siguientes términos:

-- Esperaba encontrar en este convento regularidad, silencio y paz, y ¿qué es lo que encuentro? Un mal religioso que trae aquí a las gentes del mundo y todo lo trastorna y desordena. A vos me refiero, fray Salvador. ¿De dónde os ha venido esa idea de hacer cosas tan extrañas y tan poco conformes con la humildad de un hermano lego? Y ¿cómo, sabiendo que sois tan mal religioso, podéis tolerar que la gente os llame el Santo de Horta? Es preciso que en adelante no se oiga siquiera vuestro nombre: desde este momento lo cambio por el de fray Ambrosio; como penitencia recibiréis la disciplina y muy de madrugada partiréis con el mayor sigilo para el convento de Reus.

El buen fraile se sometió a todo sin replicar: a las censuras, a la disciplina y a la partida. El convento de Reus distaba bastante de allí, pues se hallaba a tres leguas de Tarragona.

Un milagro a gran distancia. Su muerte

En los días que siguieron a la salida de San Salvador fue grande el dolor de los peregrinos. Un pobre paralítico, que se hacía llevar con gran trabajo desde Castilla, supo al llegar a Fuentes, villa de Aragón, que era inútil continuar el viaje, porque el santo religioso había salido de Horta. Desconsolado, mandó que lo llevasen a la iglesia del pueblo e hizo la siguiente oración:

-- ¡Oh santo hombre, Fray Salvador!, dondequiera que os halléis en este momento, tened piedad de mí y rogad a la Santísima Virgen que me cure.

Después se durmió y al despertar se encontró curado.

En Reus se renovaron las maravillas de Horta y empezaron a afluir peregrinos de todas las partes de España, contentos con haber descubierto la nueva residencia del santo lego. Salvador tuvo que ir a Barcelona para comparecer ante el Tribunal de la Inquisición. Su viaje fue una serie no interrumpida de milagros, y la sencillez del buen lego acabó por conquistar el ánimo de los jueces, que se encomendaron a sus oraciones.

Por último, el Comisario general de los Franciscanos en España resolvió alejar a fray Salvador de este reino y se lo llevó a Cagliari, en la isla de Cerdeña. Los dos años que San Salvador vivió allí fueron de felicidad para aquella ciudad, y murió en ella el día 18 de marzo del año 1567.

Los milagros continuaron en su sepulcro, y, cuando treinta y tres años después fue abierto con motivo del proceso de beatificación, se halló el cuerpo incorrupto. Fue beatificado por el papa Clemente XI el 29 de enero de 1711, y Benedicto XIII, el 15 de julio del año 1724, concedió que se celebrase su oficio con rito de doble en el día 18 de marzo, no sólo en toda la Orden franciscana, sino también en Cagliari, en Santa Coloma de Farnés y en Horta. La solemne ceremonia de su canonización tuvo lugar en Roma el 17 de abril de 1938, durante el pontificado de Pío XI.

A principios del siglo XVI vivían en la aldea de Bruñola, de la diócesis de Gerona, dos esposos jóvenes, propietarios de una masía llamada Masdevall, y regularmente ricos y buenos cristianos. El porvenir se presentaba a sus ojos apacible y lleno de esperanzas; pero por circunstancias que ignoramos, los dos esposos se vieron completamente arruinados, y de allí a poco hubieron de ser admitidos por caridad, enfermos y sin recursos, en el hospicio de Santa Coloma de Farnés.

Sin embargo, como dice el apóstol San Pablo, a los que aman a Dios todo les viene a parar en bien; las pruebas cristianamente sobrellevadas se convierten en un manantial de riquezas eternas para el cielo, y hasta pueden, si así lo permite el Señor, atraer bendiciones en esta tierra.

Habiendo recobrado la salud los dos enfermos, pidieron a las autoridades de Santa Coloma que les permitieran consagrarse al servicio del hospital. Concedióseles este favor y se dedicaron a ayudar a los pobres y a los enfermos con alegría y con ejemplar caridad cristiana. Por entonces, es decir, hacia 1520, les concedió el Señor un hijo de bendición, al que pusieron por nombre Salvador, el cual, andando el tiempo, obraría incontables milagros. Diéronle cristianísima educación y el niño se mostró desde su infancia modelo de obediencia y de piedad.

Aprendiz de zapatero. Vocación religiosa

Llegado a la edad de la adolescencia, Salvador fue enviado a Barcelona con su hermana Blasa y fue colocado como aprendiz de zapatero, pero ignoramos si llegó a aprender completamente el oficio. Sintiendo en el fondo de su corazón la voz de Dios que le inspiraba el deseo de dejar el mundo, fue a suplicar a los franciscanos del convento de Santa María que le recibiesen en la comunidad en calidad de hermano converso.

Con gran alegría suya fue recibido y revestido del hábito de San Francisco. Pusiéronle de ayudante del hermano cocinero, religioso de mucha virtud, que se encargó de formar al recién venido en los ejercicios de la obediencia. Su tarea era fácil. Con una docilidad incansable, fray Salvador se entregaba a los más humildes oficios, encendía el fuego, fregaba los platos, limpiaba las ollas y hacía todo lo que le mandaba el hermano cocinero. Amigos del silencio, no salían de sus labios otras palabras que los dulces nombres de Jesús y María, a quienes invocaba durante el trabajo.

Los padres franciscanos, al ver la virtud de este joven hermano, novicio aún, decían que había de ser sin duda más tarde, por su santidad, una de las glorias de su Orden.

Un día, sin embargo, cayó en falta, pero muy a pesar suyo. Ocurrió esto con motivo de una de las fiestas patronales del convento. El canciller del reino, excelente cristiano y muy devoto de los franciscanos, les había anunciado que iría a comer con ellos, acompañado de varios personajes notables, amigos suyos. Todo el mundo sabe que los hijos de San Francisco viven de limosnas; así es que el inteligente canciller había cuidado de enviar de antemano abundantes provisiones, de forma que el hermano cocinero tuviera con qué preparar un buen festín.

Desgraciadamente, durante la noche, este buen hermano fue acometido de una recia calentura y encargó a fray Salvador que avisase al padre guardián; pero después de la comunión quedó absorto en una larga acción de gracias, a modo de éxtasis que duró varias horas.

Llegaba entretanto la hora de la comida y el padre guardián fue a la cocina para ver si todo estaba preparado con arreglo a sus órdenes. ¡Qué sorpresa! Ni siquiera estaba abierta la puerta. Envió inmediatamente a buscar al hermano cocinero, a quien encontraron enfermo en la cama; el pobre hermano se excusó diciendo que desde el oficio de media noche había encargado a fray Salvador que avisase al padre guardián y le entregase las llaves.

El padre guardián, indignado, corrió a la iglesia, hizo salir a Salvador, lo abrumó con los más humillantes reproches y declaró que semejante afrenta hecha a toda la comunidad y a sus nobles huéspedes merecía que lo echasen del convento. Arrebatándole las llaves, fue él mismo a abrir la cocina. Apenas hubo entrado, se ofreció a sus ojos un maravilloso espectáculo. Todo lo que habían mandado la víspera estaba muy bien preparado, sin que hubiese nada que desear. Era seguro, sin embargo, que nadie había podido entrar en la cocina. Dios había querido revelar la santidad de su joven servidor y, guardándole para sí mismo toda aquella mañana, había suplido su ausencia por medio de los ángeles, o de otro modo milagroso.

Fray Salvador no fue, pues, despedido del convento y aprovechó admirablemente el caso para practicar más y más la obediencia y la humildad. Cumplido el año de noviciado, fue admitido a pronunciar los votos solemnes.

Portero y hermano limosnero en Tortosa

El padre provincial lo envió a Tortosa, al convento de Santa María de Jesús, cuyos religiosos tenían fama por su observancia y austeridad. Fray Salvador continuó allí la vida de oración, penitencia y humildad que había empezado en Barcelona. Todas las noches azotaba cruelmente su cuerpo, quebrantado ya por el ayuno. Todas las mañanas se confesaba y comulgaba. Portero y limosnero sucesivamente, brillaron sus virtudes a los ojos de los habitantes de Tortosa, que pronto le conocieron y le veneraron como a un santo y se encomendaban a sus oraciones.

Por su cargo de portero había de recibir a los pobres que se presentaban y darles limosna. Su caridad era tan generosa que la comunidad llegó a asustarse y el padre guardián reprendió al Hermano. «Padre -respondió fray Salvador-, ¿por ventura no hay que dar limosna a los desventurados que nada tienen? Repare su reverencia que, con haber dado tanto, a nosotros no nos ha faltado nunca lo necesario».

Uno de los principales habitantes de la ciudad tenía un hijo gravemente enfermo. Viendo pasar a fray Salvador, que iba a pedir limosna, fue a echarse a sus pies, suplicándole que pidiese a Dios la curación de su hijo. Conmovido hasta derramar lágrimas, el buen Hermano entró en la casa, bendijo al niño, rezó por él un Avemaría y se retiró. Antes de que acabase el día observaron los padres que el niño estaba curado.

En la aldea de Galera -cerca de Tortosa- curó a una niña que padecía cuartanas, tocándola con su rosario y rezando un Avemaría.

La fama de santidad de fray Salvador y las gracias que se obtenían por sus oraciones, llevó muy pronto a la puerta del convento de los franciscanos tan gran número de personas que querían verle y encomendarse a él, que los Padres vieron en esta afluencia continua un peligro para la paz del claustro y para el mismo Hermano. En consecuencia, suplicaron al padre provincial que enviase a fray Salvador a otro convento.

El santo fraile de Horta

A unas seis millas al norte de Tortosa, perdida entre los montes, se hallaba una aldea pobre y solitaria llamada Horta. En otro tiempo los Templarios, dueños del lugar, habían erigido allí una capilla en honor de la Santísima Virgen. Esta capilla había sido dada más tarde a los Hermanos Menores, y algunos vivían allí en un pequeño convento casi a modo de ermitaños. Aquel lugar parecía un retiro muy seguro para conservar a fray Salvador en la oscuridad y la soledad. Por orden del padre provincial, el Hermano dejó la ciudad de Tortosa y fue a ocultarse en Horta. Esto ocurría en 1559.

Pero Dios, que quiere servirse de instrumentos humildes para hacer resplandecer su gloria, no permitió que menguase ni en un punto el brillo de la santidad de su siervo ni aun a los ojos de los hombres; y esta aldea de Horta, oculta y desconocida hasta entonces, fue pronto célebre en toda España.

Un día las autoridades de la aldea tuvieron el pensamiento de pedir al humilde Hermano que rogase por ellos y por sus convecinos. Salvador, movido por una inspiración divina les respondió:

-- Preparad una gran hospedería con muchos alojamientos y víveres en abundancia, porque Dios quiere glorificar a su Madre que se venera aquí y obrar maravillas por su intercesión. La afluencia de gente será muy grande.

Retiráronse las autoridades harto pensativas e indecisas sobre lo que habían de hacer; unos daban crédito a la profecía y otros no, de modo que no prepararon nada. Algún tiempo después, se vio llegar a una multitud de unas dos mil personas, entre las que había muchos cojos, sordos, jorobados, paralíticos y gran número de enfermos que allí llevaban a pesar de las dificultades del camino. «¿Dónde está -preguntaron- aquel hombre santo que hacía tantos milagros en Tortosa?».

Los habitantes les enseñaron el convento de Santa María, y los peregrinos fueron a llamar a la puerta, pidiendo a gritos por fray Salvador. Hubiera sido peligroso no acceder a su petición; fray Salvador se presentó, pues, ante la multitud y dijo a los peregrinos que se confesasen, que comulgasen y que invocasen a la Santísima Virgen María.

Cuando hubieron cumplido este mandato, el Hermano apareció de nuevo, bendijo a la multitud en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y todos los enfermos quedaron curados, excepto un paralítico.

-- No olvidéis -añadió Salvador, al despedir a la multitud-, no olvidéis de mostraros agradecidos a Dios por los favores que acaba de concederos por intercesión de su Santísima Madre.

-- Y yo -preguntó el paralítico-, ¿por qué no he sido curado como los demás?

-- Porque no te has confesado ni tenías confianza como ellos -respondió Salvador.

-- Quiero confesarme ahora -dijo el enfermo con humildad-, y pido perdón a Dios de todos mis pecados.

-- Si así es, levántate -repuso el hermano franciscano-, levantáte y ve a confesarte.

El enfermo obedeció, se levantó y fue por su pie a confesarse: estaba curado.

Los peregrinos se volvieron publicando por todas partes las maravillas de que habían sido testigos. A partir de aquel momento, y durante varios años, no pasó día en que no se viesen llegar a Horta centenares y aun millares de personas. El número de éstas aumentaba en la Semana Santa y en las festividades de la Santísima Virgen; un año, en la fiesta de la Asunción, llegaron a seis mil los peregrinos. Como la aldea no podía bastar para albergar a tantos forasteros, muchos acampaban bajo los árboles o en tiendas de campaña. Gracias a una providencia visible, nunca faltaron víveres a estas muchedumbres; los habitantes de la comarca llevaban de todas partes provisiones en tiempo útil y las vendían a los peregrinos.

Todos los días el santo religioso obtenía de la Santísima Virgen la curación de gran número de enfermos de toda especie. Las almas ganaban aún más, puesto que el Santo empezaba por pedir a los peregrinos que se confesasen y comulgasen.

El Inquisidor de Aragón y Fray Salvador

Hallándose en Alcañiz un dignatario de los principales de la Inquisición Real, había visto multitud de enfermos que partían para Horta, y quedó asombrado de verlos volver curados. En su calidad de Inquisidor resolvió abrir informe. Reuniendo a los que habían sido curados, les hizo prestar juramento de decir la verdad, y les ordenó que declarasen cómo habían obtenido la curación. Todos respondieron:

-- El santo Fraile de Horta nos mandó que purificásemos nuestra alma de todo pecado por medio de la confesión y recibiésemos el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo. Después nos bendijo y quedamos sanos.

En virtud de esta declaración, el Inquisidor se decidió a ir a Horta para ver lo que allí pasaba. Salió secretamente, vestido de pobre cura de aldea. A su llegada vio una multitud de peregrinos que le pareció no bajaría de dos mil. Púsose entre la multitud, observando todo con ojo atento; de esta suerte penetró en la iglesia del convento, se escondió en un rincón detrás de la gente y aguardó la entrada del «milagrero».

Al fin apareció el Santo e inmediatamente el pueblo se arrodilló para recibir su bendición. Pero Salvador, en lugar de bendecir a los peregrinos como de costumbre, les dijo:

-- Levantaos y dejadme pasar.

Apartáronse y él fue derecho al rincón de la iglesia en donde se ocultaba el Inquisidor. Le saludó, le besó la mano doblando la rodilla y le dijo:

-- ¿Viene aquí su Señoría a ver los milagros que obra Dios por mediación de la Santísima Virgen?

-- Equivocado está, Hermano, que no soy Señoría ni merezco tal honor -respondió el forastero-, ¿no ve que no soy más que un pobre cura de pueblo?

-- No me equivoco -repuso fray Salvador-. Su Señoría es el Inquisidor de Aragón, venido aquí para ver lo que pasa y examinar los milagros que obra la Santísima Virgen. Su Señoría tiene derecho a un puesto más respetable.

Dicho esto le llevó al presbiterio muy cerca del altar mayor. Volviéndose en seguida al pueblo, dijo como de ordinario:

-- Hermanos míos, arrepentíos de vuestros pecados y pedid perdón a Dios.

Después bendijo a los asistentes, y todos los que estaban enfermos fueron curados. El Inquisidor quedó lleno de admiración y permaneció varios días en el convento de los franciscanos.

El siervo de María. Humillación

Un día los peregrinos, en número de unos dos mil, reclamaban en vano al santo lego; éste había huido a una empinada sierra de los alrededores, para hacer oración con más sosiego, lejos de la multitud.

-- ¡Santísima Virgen María, soberana y patrona nuestra, haced que encontremos a vuestro siervo!

De pronto se vio bajar del monte una nube muy densa, pero de extraordinaria blancura. Llegada a Horta, disipóse la nube y dejó ver a fray Salvador. Éste dio su bendición, y los enfermos quedaron sanos.

A veces era difícil al buen Hermano librarse del entusiasmo indiscreto de la multitud; arrancábanle jirones de su hábito, como reliquias, y en cierta ocasión, si los Padres no hubiesen acudido a tiempo, lo hubieran dejado medio desnudo.

Libró a muchos posesos, en particular a una joven que le llevaron atada y encadenada. No pudiendo lograr los que la llevaban que entrase en la iglesia, fueron a suplicar al Santo que hiciese el favor de salir a donde se hallaba la endemoniada; ésta, llena de furia, rompió inmediatamente las cadenas y se escapó de las manos de sus guardianes, que no supieron dar con ella. Fray Salvador les dijo: «Id a tal sitio y la hallaréis bajo una pila de leña». Halláronla, en efecto, donde les dijo el Santo, y no podían explicarse cómo no había muerto bajo un peso semejante.

--Espíritus inmundos -dijo entonces Salvador-, en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os mando que salgáis de esa criatura.

--No saldremos -respondieron los demonios.

El fraile repitió la orden, y Dios obligó a los demonios a obedecerle y a dejar libre a la joven.

-- Ya estás curada, hija mía -le dijo Salvador-; mira cómo sirves a Dios en adelante, y evita cuidadosamente el pecado, si no quieres que los enemigos recobren su imperio sobre ti.

Al cabo de algunos años, los Padres del convento de Horta, como los de Tortosa, acabaron por cansarse de la incesante afluencia de gente. El padre provincial, estando de visita, fue del mismo parecer, aparte de que quería estar seguro de si la santidad de fray Salvador era de buena ley, probándola en una piedra de toque que nunca falla: la de la obediencia y la humildad.

Habiendo, pues, reunido a la comunidad en capítulo, el padre provincial habló en los siguientes términos:

-- Esperaba encontrar en este convento regularidad, silencio y paz, y ¿qué es lo que encuentro? Un mal religioso que trae aquí a las gentes del mundo y todo lo trastorna y desordena. A vos me refiero, fray Salvador. ¿De dónde os ha venido esa idea de hacer cosas tan extrañas y tan poco conformes con la humildad de un hermano lego? Y ¿cómo, sabiendo que sois tan mal religioso, podéis tolerar que la gente os llame el Santo de Horta? Es preciso que en adelante no se oiga siquiera vuestro nombre: desde este momento lo cambio por el de fray Ambrosio; como penitencia recibiréis la disciplina y muy de madrugada partiréis con el mayor sigilo para el convento de Reus.

El buen fraile se sometió a todo sin replicar: a las censuras, a la disciplina y a la partida. El convento de Reus distaba bastante de allí, pues se hallaba a tres leguas de Tarragona.

Un milagro a gran distancia. Su muerte

En los días que siguieron a la salida de San Salvador fue grande el dolor de los peregrinos. Un pobre paralítico, que se hacía llevar con gran trabajo desde Castilla, supo al llegar a Fuentes, villa de Aragón, que era inútil continuar el viaje, porque el santo religioso había salido de Horta. Desconsolado, mandó que lo llevasen a la iglesia del pueblo e hizo la siguiente oración:

-- ¡Oh santo hombre, Fray Salvador!, dondequiera que os halléis en este momento, tened piedad de mí y rogad a la Santísima Virgen que me cure.

Después se durmió y al despertar se encontró curado.

En Reus se renovaron las maravillas de Horta y empezaron a afluir peregrinos de todas las partes de España, contentos con haber descubierto la nueva residencia del santo lego. Salvador tuvo que ir a Barcelona para comparecer ante el Tribunal de la Inquisición. Su viaje fue una serie no interrumpida de milagros, y la sencillez del buen lego acabó por conquistar el ánimo de los jueces, que se encomendaron a sus oraciones.

Por último, el Comisario general de los Franciscanos en España resolvió alejar a fray Salvador de este reino y se lo llevó a Cagliari, en la isla de Cerdeña. Los dos años que San Salvador vivió allí fueron de felicidad para aquella ciudad, y murió en ella el día 18 de marzo del año 1567.

Los milagros continuaron en su sepulcro, y, cuando treinta y tres años después fue abierto con motivo del proceso de beatificación, se halló el cuerpo incorrupto. Fue beatificado por el papa Clemente XI el 29 de enero de 1711, y Benedicto XIII, el 15 de julio del año 1724, concedió que se celebrase su oficio con rito de doble en el día 18 de marzo, no sólo en toda la Orden franciscana, sino también en Cagliari, en Santa Coloma de Farnés y en Horta. La solemne ceremonia de su canonización tuvo lugar en Roma el 17 de abril de 1938, durante el pontificado de Pío XI.